|

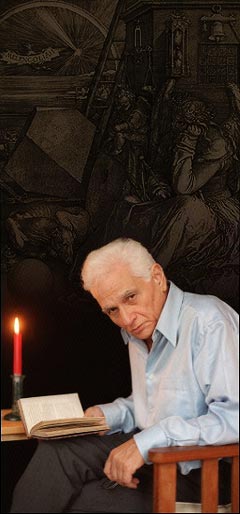

9 октября в Париже после трехнедельного пребывания в больнице умер Жак Деррида. Как сообщили информационные агентства, причиной смерти философа стал рак поджелудочной железы. 9 октября в Париже после трехнедельного пребывания в больнице умер Жак Деррида. Как сообщили информационные агентства, причиной смерти философа стал рак поджелудочной железы.

Деррида родился 15 июля 1930 года в Эль-Биаре (Алжир). Учился в Эколь Нормаль. В 1964 начал преподавать философию. Известность пришла к нему после того, как в 1967 году он выпустил сразу три книги, влившиеся в контекст интеллектуальной жизни Франции незадолго до событий 1968 г. Это книги «О грамматологии», «Письмо и различие», «Голос и феномен». Каждая из них предполагала избрание парадоксальной роли, которой Деррида оставался верным до конца жизни. В первом случае речь идет о роли теоретика, не стремящегося «обосновать» определенный метод, во втором — о роли философского аналитика, обходящегося без заданной модели анализа, наконец, в третьем — о роли автора без каких бы то ни было притязаний на «собственничество». Очень скоро выходят в свет еще три книги Деррида, снискавшие не меньшую известность: «Рассеяние», «Границы — философии», «Позиции». Впоследствии за сорок лет творчества он издаст около сорока произведений. Не снискав поначалу достаточного академического признания у себя на родине, Деррида избрал путь интеллектуального пилигрима. Совершая регулярные вояжи за пределы Франции, он вскоре приобрел огромную известность за ее пределами — прежде всего в Соединенных Штатах. С 1968 по 1974 он работает в университете Джона Хопкинса, затем в Йеле. В 1983 году Деррида создает во Франции альтернативную образовательную и исследовательскую организацию — Международный философский колледж.

В России Деррида, блистательно писавший о «проблеме Вавилонской башни», стал необычайно популярен, начиная с конца 1980-х годов. Симптоматично, что произошло это задолго до появления первых качественных переводов его основных произведений — так сильна была магия непереводимости, снабжавшая его тексты ореолом совершенно особого эзотеризма. Первый визит Деррида в нашу страну (1990) стал поводом для написания текста, который оказался последним в ряду произведений, посвященных «путешествиям в СССР». Отечественные коллеги стремятся убедить философа в том, что между перестройкой и деконструкцией можно поставить знак равенства. Деррида осторожничает, настаивая на том, что понятие перестройки характеризует «сущностная непроясненность», а сама она слишком уж «отдана на откуп будущему». Впоследствии, в 1994 г. философ еще раз вернется в Россию, признается ей в любви и отметит, что ресурсы для понимания его текстов здесь огромны… Для того, чтобы описать свою эвристическую стратегию, Деррида, бывший одним из наиболее чутких комментаторов Хайдеггера, обратился к переводу хайдеггеровского понятия деструкции. Так возникает его французский аналог — понятие деконструкции, ставшее эмблемой его деятельности в философии. Деконструкция, по Деррида, не имеет определения. При этом, как писал философ, не существует такого «не», которое не могло быть использовано для определения деконструкции. Деконструктивизм явился, таким образом, наиболее последовательным способом непозитивного утверждения, находящегося в оппозиции как к отрицанию, так и утверждению в их чистой форме. Противопоставление отрицания и утверждения, достигшее апофеоза в гегелевской философии, и есть, по Деррида, то, что помещает нашу мысль и самих нас в горизонт метафизики с ее «вечными» оппозициями сущности и явления, внутреннего и внешнего, причины и следствия, целостности и партикулярности. Именно этот горизонт и стремился преодолеть, превзойти французский мыслитель. Преодоление метафизики, однако, никогда не означало для Деррида полного разрыва с ней. Речь шла лишь о том, чтобы локализовать метафизику, отвести ей ее место. Парадокс этого предприятия заключался в том, что место отводилось той инстанции, которая сама издревле ведала «устроением мест». И по самопровозглашению выступала инстанцией осмысляющего себя бытия. Деррида, таким образом, пытался создать для категорий метафизической мысли некое подобие заповедника, определив ее пространство как пространство онто/тео/телео/фалло/лого/центризма (т.е. пространство, где царит «бытийное», «божественное», «целесообразное», «мужское» и т.д.). Всеобщим выражением непозитивного утверждения стало у Деррида письмо, противопоставленное звучащему логосу (даже если он зафиксирован в письменной форме). Лейтмотив непозитивного утверждения — аналитическая практика, обозначавшаяся мыслителем посредством неологизма «различАние». «РазличАние» — больше и одновременно меньше, нежели любой анализ (действие которого оно фактически приостанавливает под знаком деконструкции метафизики). Больше, потому что различАние предшествует сознанию, субъекту, и обладает прерогативами бытийственной конструкции. Меньше, потому что онтологический статус различАния — быть следом. Освободив онтологию от метафизики, Деррида свел само бытие и его познание к письму. При этом образцовое различие между бытием и познанием уступило место раличАнию, корреспондирующему со множеством различных видов письма, уравненных в правах друг с другом и ничем не уступающих так называемому письму «обычному», фонетическому. Текст, ограниченный пределами книги, в качестве «продукта» письма ничем не превосходит в рамках дерридианской логики прихотливую вязь царапин на рукоятке древнего орудия или спутанный чертеж, оставленный птичьими лапами на песке. Понятая как след, «написанной» оказывается любая вещь. Эта постановка вопроса радикальным образом отличала его от других интерпретаторов структурализма, и, в частности, от Мишеля Фуко и Пьера Бурдье, с которыми философа, казалось, должно было многое объединять (все они принадлежали одному поколению, все закончили Эколь нормаль, все примерно в одно время «пришли в философию»). Мир Деррида был миром текстуальности, раскинувшейся далеко за пределы литературы. Перевод дерридианских суждений на язык масс-медиа стал впоследствии теоретическим подспорьем для постмодернистской виртуализации жизни, эти суждения начали функционировать как идеология медийной технократии (и прежде всего, как идеология господства телевидения). В эпоху Интернета Деррида с его представлением о тотальной интертекстуальности оказался пророком реальности гиперссылок. Одновременно он создал своеобразный культ цитатности, который начиная с 1970-х годов превратился в эстетическое кредо представителей самых разных искусств: от Педро Альмадовара в кинематографе до Чарльза Дженкса в архитектуре. Неудивительно, что при этом сам Деррида сделался, по многим оценкам, самым цитируемым философом за всю историю мировой философской мысли. Обращенный к различАнию, создатель деконструктивизма стал гением, появления которого так опасался и так не хотел Иммануил Кант. Гением неповторимости, который при посредничестве философии восстает против «дисциплинарного» понимания человеческой морали и человеческого разума. Вопреки характерному для Канта «политэкономическому» идеалу моральной автономии Деррида сумел продемонстрировать, насколько мало собственного в любом «имени собственном». В эпоху, когда само существование человека принято рассматривать как «фактор», а возможности человеческого существа — как «капитал», рассуждения о неприсваиваемости собственного еще только открывают свою революционность…

|

9 октября в Париже после трехнедельного пребывания в больнице умер Жак Деррида. Как сообщили информационные агентства, причиной смерти философа стал рак поджелудочной железы.

9 октября в Париже после трехнедельного пребывания в больнице умер Жак Деррида. Как сообщили информационные агентства, причиной смерти философа стал рак поджелудочной железы.